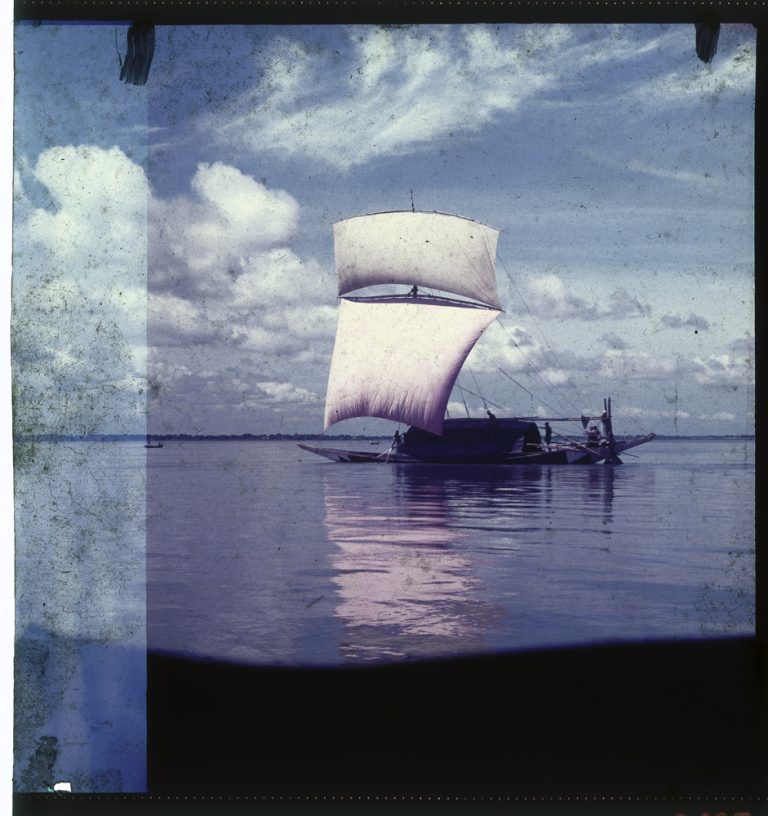

জন্ম যমুনার উপকণ্ঠে, সিরাজগঞ্জের কড্ডা গ্রামে; আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগে। জন্মের পরই বাবা ডায়রিতে লিখলেন-‘৬ নভেম্বর, ১৯২৫, ২৬ কার্তিক, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ। শনিবার সন্ধ্যেবেলা জন্ম নেওয়া এই নাম রাখা হলো ‘আমানুল হক’। ডাকনাম ‘মতি’। এই আমানুল হক জীবনভর পথে-প্রন্তরে, নদী-নাওয়ে ঘুরে ঘুরে তাঁর আপন ক্যামেরায় তুলে ধরেন বিপুলা জীবনের প্রতিছবি। নদী, নারী নৌকা, জল-জমিন, আকাশ আর নদীপাড়ের মানুষের জীবন তাঁর ধ্যান হয়ে ওঠে। আর এ কারণেই তিনি হয়ে ওঠেন বাংলার সৃজনশীল আলোকচিত্রের এক মহীরুহ মানুষ।

আমানুল বড় হন রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজরিত শাহজাদপুরে। বাড়ন্ত শৈশবে আসক্ত হন ছবি আঁকায়। অষ্টম শ্রেণিতে উঠতেই পেয়ে বসে ছবি তোলার নেশা। তখন শাহজাদপুরে দুজন স্টুডিও ফটোগ্রাফার ছিলেন। একজন বীরেন সাহা, আরেকজন অতুল সাহা। বীরেন সাহাকে দেখেই ক্যামেরার প্রতি আকৃষ্ট হন আমানুল। তখন ১৯৪১ সাল। একদিন পঞ্জিকায় দেখলেন ক্যামেরার বিজ্ঞাপন। ডাকযোগে লিখলেন, ‘এই ক্যামেরাটা আমার চাই।’ কয়েকদিন কলকাতা থেকে তাঁর বাসায় আসে একটা বড় প্যাকেট। প্যাকেটটা খুলেই বুঝতে পারেন, এটা আসল নয়, খেলনা ক্যামেরা। তাতে মন খারাপ করে কেদে ফেলেন ছোট্ট আমানুল। এরপর হাতে আসে বেবি ব্রাউনি ক্যামেরা। এই ক্যামেরা দিইে বাড়ি থেকে বহু দূরে-উল্লাপাড়া, বড়পাঙ্গাশী, কড্ডা, রূপপুর, পোতাজিয়া আর রাউতারা আর গহীন সব গ্রামে গিয়ে ছবি তুলতেন আমানুল।

ম্যাট্রিক পাসের পর পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি হলেন ঠিকই, কিন্তু ছবি তোলার নেশায় পড়ায় আর মন বসে না। এসময় তাঁর উপর তাঁর উপর ভর কওে বেহালা বাজানোর নেশা। দেশে তখন মন্বন্তর পরবর্তী দুর্ভিক্ষ। এসময় ঢাকার রাস্তায় দরিদ্রপীড়িত মানুষের দুর্দশা ও তাঁদের সংগ্রামকে তিনি তাঁর চিত্রকর্মের মূল উপজীব্য বিষয় করে তোলেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন তাঁর ভেতর দেখতে পান এক শিল্পীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। শিল্পাচার্যের অনুপ্রেরণায় তিনি আর্ট কলেজে ভর্তি হন। এখানেও তিনি মন বসাতে পারলেন না। স্বভাবশিল্পীরা বোধহয় এ রকম ছটফটেই হয়।

দেশভাগ পরবর্তী সময়ে আমানুল যোগ দিলেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শিল্পী ও আলোকচিত্রী হিসেবে। ছবি তোলার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য আঁকতেন মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছবি। এর কয়েক বছর পর আসে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন। একুশের রক্তঝরা অপরাহ্নে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জাইস আইকন ক্যামেরায় তুললেন ভাষার দাবিতে প্রাণ হারানো মাথার খুলি উড়ে যাওয়া ভাষাশহীদ রফিকউদ্দিন আহমদের ছবি। তাঁর এই ছবি আজ ইতিহাসের এক অবিনাশী দলিল। এই ছবির কারণে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান সরকার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল। এই ছবির মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়েছিল, মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে ফাঁকা গুলি নয়, হত্যার উদ্দেশ্যেই সেদিন গুলি চালানো হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই তিনি সরকারের বিরাগভাজন হন। বাধ্য হন ঢাকা মেডিক্যালের চাকরি ছাড়তে। গ্রেপ্তার এড়াতে শেষে আশ্রয় নেন কলকাতায়।

কলকাতায় গিয়ে পরিচয় হয় সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে। সত্যজিৎ তত দিনে জগদ্বিখ্যাত। পরিচয়ের প্রথম দিন আমানুল তাঁর ফ্রেমে বাঁধানো ‘অলস মধ্যাহ্ন’ ছবিটা সত্যজিতকে উপহার দেন। ছবিটা দেখে সত্যজিৎ মানবিক সংবেদনশীলতার এক প্রতিনিধিত্বশীল চিত্র হিসেবে অকুণ্ঠ প্রশংসা করে বিশ্বসেরা ফরাসি আলোকচিত্রী হেনরি কার্তিয়ের ব্রেসোঁর আলোকচিত্রের সাথে তুলনা করেন। এই ছবিই আমানুলকে সত্যজিতের হৃদয়ে জায়গা করে দেয়। তিনি সত্যজিতের ছবি তোলেন এক যুগেরও বেশি সময়।

পয়ষট্টির দাঙ্গার পর দেশে ফেরেন। দেশে তখন ছয় দফার উত্তাপ। এই উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের দিকে। সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্তী সময় তাঁর সংগ্রামী ক্যামেরার বিষয় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের বজরা জীবন বোধহয় আমানুলের উপর বেশ প্রভাব ফেলে। আমানুল চলে যান সেখানে, যেখানে তাঁর শৈশব পাখা মেলেছিল, সেই নদীর পাড়ে; তাঁর আপন মানুষের কাছে। অনাথ আলী মাঝির বজরায় ভেসে ভেসে আপন মানুষগুলোর দৃশ্যগুল্প জমা করতে থাকেন তাঁর আশ্চর্য জাদুর বাক্সে

উপান্ত সময়ে আমানুল হক তাঁর ডায়রিতে লিখেছিলেন, ‘আমার মৃত্যুর পর কোনো আনুষ্ঠানিকতার অবতারণা দয়া করে করবেন না। এই আমার অনুরোধ এবং শেষ ইচ্ছা। আমি প্রকৃতির কোলে আশ্রয় পেতে চাই।’ ২০১৩ সালের ৩ এপ্রিল ৮৮ বছর বয়সে জীবনের যতি টানেন এই আলোকবিহারী। মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে শায়িত তাঁর পায়ের কাছে কৃষ্ণচুড়া আর মাথার কাছে উদ্বিপ্ত লাইটপোস্ট-যেন তাঁরই চাওয়া সূর্য আর আলোর নিদর্শন।

জীবনভর সৃজনশীল আলোকচিত্রের প্রতি ছুটেছেন আমানুল হক। ক্যামেরার চোখে সমাজ ও দেশের মানুষকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সেসব ছবি দিয়ে তৈরি করেছেন ‘আমার দেশ’ সিরিজ। তাঁর এসব ছবি এখনো তাঁর হয়ে কথা বলে।

সাহাদাত পারভেজ : আলোকচিত্রশিল্পী ও গবেষক।